Tournées 86-87

Julos Beaucarne

Pour un front de libération de l'oreille

ulos Beaucarne, on ne le présente plus; ce troubadour champêtre de Tourinnes-la-Grosse, ce francophone universel, ce libérateur des arbres fruitiers, se lance aujourd’hui dans un nouveau combat. Ni terroriste, ni violent, mais sûrement révolutionnaire, le F.L.O., Front de Libération de l’Oreille.

L’oreille, ce chef d’œuvre en péril, attaquée en permanence par un son qui détruit et anéantit, trop souvent uniforme, qui, loin d’enrichir les auditeurs, tendrait plutôt à les conditionner à une musique de consommation basée sur une recette sans surprise et sans innovation.

«La musique que j’aimais quand j’étais enfant, c’était le murmure du vent dans le grand tilleul centenaire dujardin de ma voisine et la musique des outils de mon père affairé à la fabrication des machines agricoles». Où sont encore, aujourd’hui, ces murmures et musiques quotidiens?

Le péril sonore les a couverts, et le «disco» (120 pulsions à la minute) fait perdre toute mémoire aux danseurs et les fait boire au maximum, le bruit rend ivre, mais pas ivre de douceur hélas. Un certain type de musique monopolise nos antennes, et, promue à longueur de journée – pour ne pas dire rabâchée – par les médias, elle tend à marginaliser un grand nombre de pistes musica- les non encore explorées et empruntées par nos oreilles, nous parlons là des «musiques exclues». Ainsi, quand le même style de musique devient omniprésent sur toutes les radios du monde au détriment de millions d’autres styles de musique, l’apprenti musicien, comme le pédagogue, comme le musicien différent, se sentent devenir peu à peu des marginaux.

«Ne serait-il pas bien d’habituer nos oreilles à recevoir toutes les musiques? Les modes sont des maladies mentales entretenues par le commerce de l’argent. La forme a fait une percée plus importante que le fond. Si la musique ne nous sert pas à aller plus loin en nous-même, si la musique ne nous fait pas gagner du temps, si la musique n’affine pas notre oreille, si la musique ne nous apporte pas des milliards d’informations, qui font que nous sommes différents après l’avoir écoutée, alors elle ne sert à rien, elle sert tout juste à décorer le silence».

Il est nécessaire aujourd’hui de créer un front de libération de l’oreille, et celui-ci une fois créé, tous les fronts de libération ne seront plus nécessaires, chaque citoyen pourrait retrouver une plage de silence pour fleurir en paix à l’ombre de ses deux merveilleuses oreilles. Voilà le nouveau combat de Julos, que nous devons tous rejoindre pour qu’un jour la musique soit plus douce à nos oreilles.

Duo Emilien Sanou

Rythmes africains - Les sons du balafon

Les rythmes de l’Afrique à votre porte, et les sons du balafon dans vos oreilles. Emilien Sanou, cet africain à la haute stature, né en 1956 à Bobo Dioulasso (au Burkina-Fasso, anciennement la Haute-Volta) a décidé de conquérir l’Europe avec son balafon. Emilien Sanou est depuis son enfance un passionné de musique. D’abord guitariste, goûtant du rock, blues et musique africaine moderne; ensuite élève docile de Mahama Konate, un grand maître voltaïque du balafon, il assimilera consciencieusement les rythmes et la technique générale de cet étrange instrument avant… d ex- porter vers l’Occident les sons inédits de ce «grand xylophone».

Rien de plus naturel et de plus authentique que cet instrument: il est entièrement construit de façon artisanale au moyen d’éléments tirés de l’environnement naturel africain (bois, peaux, calebasses, toiles d’araignée). Les touches posées sur un cadre, sont taillées dans un arbre de la famille du palissandre et sous chacune d’entre elles, se trouve une calebasse dont les dimensions va- rient avec le degré de tonalité recherchée. Chaque calebasse délicatement choisie est munie d’un ou plusieurs trous suivant la taille; ces trous sont soigneusement recouverts de toiles d’araignée afin de donner au son de l’instrument un timbre légèrement métallique.

Le balafon se joue au moyen de baguettes terminées d’une boule de caoutchouc naturel et ne suit pas la gamme européenne. La combinaison du balafon et d’autres instruments permet ainsi d’obtenir un résultat surprenant, nouveau et original.

Cette musique structurée à la nonchalance africaine séduira un public réceptif aux musiques extra-européennes.

Duo romantique

Guitares romantiques aux teintes contrastées

Vous connaissez sans doute les guitares « flamenco », de « jazz », de « western » ou tout simplement les bonnes vieilles guitares des feux de camp? Mais avez-vous entendu parler de la guitare roman- tique et de la guitare tierce, toutes les deux bien moins connues?

Françoise-Emmanuelle Denis et Christine Goffinet ont relevé le défi et se sont donné pour objectif la redécouverte d’un aspect méconnu du répertoire de la guitare au XIX siècle. L’originalité de ce duo réside dans le choix de pièces inédites interprétées sur d’authentiques guitares romantiques construites par de talentueux luthiers français. La principale caractéristique de ces instruments est qu’ils sont beaucoup plus petits que les guitares modernes et qu’ils produisent des sons percutants, de courte durée dans l’aigu mais pouvant atteindre dans le registre grave un volume étonnant.

Ce duo féminin interprète principalement des pièces qui ne sont plus jouées de nos jours en raison de l’extrême rareté de cet instrument: sonates, rondos, sérénades, valses, contredanses… toutes pièces qui faisaient jadis lajoie des amateurs de guitare et sont aujourd’hui tombées dans l’oubli.

Né au printemps 83, le duo romantique a déjà enregistré un disque présentant un éventail de

compositions de guitaristes italiens, français et espagnols établis à Paris au siècle dernier et prépa-

e re un second album remettant à l’honneur le répertoire viennois du XIX .

Françoise-Emmanuelle Denis, musicologue, a fait ses études au Conservatoire royal de Bruxelles, et poursuit quotidiennement un travail de recherche sur le répertoire et les possibilités sonores de la guitare romantique. Elle est également animatrice d’un programme consacré à la guitare à la RTBF (radio 3).

Quant à Christine Goffinet, premier prix au Conservatoire royal de Bruxelles, elle a représenté la Belgique en 1979 au second Festival international de Liège et a donné depuis plusieurs concerts aux Etats-Unis. Animatrice de nombreux stages de guitare, Christine Goffinet a déjà réalisé de nombreuses animations pour les Jeunesses Musicales.

Si vous désirez découvrir un nouvel aspect de la guitare, écoutez-les.

Pascal Charpentier

Comme l'espérance est violente

Tu t’enfuis

On te traque

Tu détraques

On t’embarque

Et tu craques

L’imperméable beige à la Humphrey Bogard et les lunettes noires, c’est pour le super méchant look, important dans le milieu. Attention danger, c’est Charpentier, «débile pervers» à la Didier Odieu, qui frappera le plus fort sur son piano? C’est «la jeune chanson belge» (pas à prendre au sérieux) qui a abandonné les relents sociaux du militantisme de la fin des années 70 pour se lancer dans les mélodies, cris et sons tordus.

Pascal Charpentier, arlonais, auteur-compositeur de 24 ans, chante et improvise en français depuis 83. Ça, c’est pour la carte de visite sommaire. Sa musique :jazz, salsa, influences de Keith Jarrett, Miles Davis et Nougaro, ça swinge dans tous les sens.

J’ose ou j’ose pas la question-clé: dis pourquoi tu chantes?

«Parce que je ne sais rien faire d’autre et que c’est toujours mieux que l’usine»

C’est pas un peu de la provocation, ta musique, tes chansons, ta façon de parler au public? «Peut-être, mais c’est pour qu’ils réagissent, je suis pas un violent mais j’aime que ça bouge. Quand on donne autant d’émotions, de sentiments, même brutalement, on veut du répondant,je veux pas crier dans le désert!»

T’es un tendre aussi, non?

«Sûr, faut écouter mon hommage à Louis Armstrong, «Chablis» ma chanson des arbres couchés par le vent et mes appels: «on est des mille et des cents… solitude».

Et avec toi, aussi fou que toi…

«Jean-Pierre Klarès à la basse, français de Metz, mon bras droit!»

Charpentier-Klarès, deux bah be doo laa (ça se chante) à la recherche perpétuelle de Brent (clin d’œil au chanteur).

Claude Podgornik

La batterie dans tous ses états

Dans tous temps, l’homme a ressenti le besoin de frapper, frapper en rythme sur un tronc d’arbre creux, sur des pierres, dans ses mains… Et pour accompagner les fêtes religieuses ou profanes, l’homme veut émettre des sons, graves, forts, violents, lancinants; il décharge sur un instrument toute sa ferveur, son énergie, ses sentiments. La rapide découverte des membranes (de peaux animales) tendues sur l’instrument est une révélation, le son est différent et même maîtrisable; les instruments à percussion sont nés.

Claude et Viviane Podgornik retracent minutieusement et avec application l’évolution de l’utilisa- tion de la batterie, partant des débuts dujazz Nouvelle Orléans pour arriver à la batterie synthé des années 80 et ses plateaux en matière nouvelle.

Tous les instruments de la batterie classique sont présentés: caisse claire, grosse caisse, cymbale, charleston à coulisses, toms et rototoms.

Que ce soient des roulements de tambour de la fanfare villageoise ou le Boléro de Ravel joué sur des toms, Claude Podgornik passe d’un instrument à l’autre et démontre ainsi les diverses utilisations possibles d’une batterie. Il prouve à tous ceux qui pensent que jouer de la batterie se résume à «frapper sur un tambour», qu’un batteur ou cymbalier doit être un musicien à part entière, connaissant les rythmes, les différents sons de ses instruments, sachant maîtriser à fond les baguettes et… manifestant un dynamisme à toute épreuve. En deuxième partie de cette animation, place est faite aux synthétiseurs et boîtes à rythme, une formule qui, à l’heure de l’électronique, remporte un indéniable succès.

Jeunes solistes

Lauréats 1986

Si, parmi leurs objectifs principaux, les Jeunesses Musicales ont inscrit la promotion des jeunes musiciens, aujourd’hui elles s’adressent aux très jeunes artistes et offrent en guise de prix J.M. à trois des finalistes des «Jeunes Solistes 1986» une tournée inscrite à leur programme 86/87. Ce concours musical pour jeunes instrumentistes, particulièrement apprécié du grand public, est organisé par le service «musique, opéra, ballet» de la RTBF dirigé par Georges Dumortier qui présente lui-même cette émission. Ainsi, des semaines durant, tous les dimanches à 13 heures, les spectateurs ont eu l’occasion de suivre cette compétition mettant aux prises quelques-uns des meilleurs espoirs de nos écoles et académies de musique de Wallonie et de Bruxelles.

Ces enfants, âgés de quatre à dix-sept ans, ont pour ce concours fait preuve de spontanéité, de naturel, de volonté et d’engouement et le jury, dont faisait partie Thérèse Preutens (Relations publiques au sein des J.M.), et composé de spécialistes a pu déceler chez quelques-uns les premières traces d’un réel talent.

Le choix fut difficile, en effet, pour cette seconde édition du concours des «Jeunes Solistes», ils étaient plus de 600 à se bousculer au portillon des éliminatoires, ils seront plus encore l’an prochain, prévoit-on! N’oublions pas que nous avons en Belgique 89 écoles et académies de musique, trois conservatoires royaux avec près de 60.000 élèves inscrits et 10 à 15.000 en «attente». L’attrait de la musique est donc une réalité indéniable et ce concours le prouve.

Dans leurs propositions de tournées-animations, les Jeunesses Musicales ont donc décidé de donner à ces enfants une chance de se produire en public et plus particulièrement devant de jeunes spectateurs. C’est ainsi que Marie Hallynck, première dans la catégorie des moyens (12 ans, violoncelliste), Giovanni Dumortier, premier dans la catégorie des grands (16,5 ans aux percussions) et Dominique Bodart, prix du public (16 ans, cornettiste) seront accompagnés et présentés par Michel Hallynck, pianiste et responsable des Jeunesses Musicales de Tournai.

Eveline Legrand - Michel Hallynck

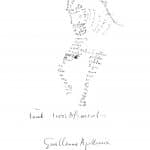

Itinéraire poétique et musical de Guillaume Apollinaire

Eveline Legrand et Michel Hallynck présentent Apollinaire, en poésie et en musique. Eveline Legrand, Premier Prix en Déclamation et Art Dramatique au Conservatoire royal de Bruxelles, a déjà enregistré plusieurs disques poétiques: du «Symbolisme en Belgique» à Maurice Maeter- linck, Charles Van Lerberghe, Max Elskamp et Baudelaire. Aujourd’hui elle choisit de présenter Apollinaire, merveilleux poète et véritable homme de son temps.

D’Apollinaire elle récitera quelques extraits tirés de ses œuvres essentielles: Alcools, Calligram- mes, Poèmes à Lou, Poèmes à Madeleine.

Michel Hallynck l’accompagnera au piano dans des œuvres de Debussy, Fauré, Poulenc, Ravel, Satie et d’Indy.

Une deuxième séance sur Apollinaire le découvreur peut être choisie par option et compléter un cours de français.

Eveline Legrand, seule cette fois-ci, parle d’Apollinaire amateur d’art, du critique d’art, à travers ses écrits et ses contacts avec les artistes de son époque: Picasso (période bleue), Derain, Vla- minck, Marie Laurencin, le douanier Rousseau. Elle présente les peintres cubistes à travers les «Méditations Esthétiques d’Apollinaire»: Picasso, Braque, Léger, Gris, Picabia, Delaunay. Com- me autres chapitres de cette présentation: G. de Chirico, Les Calligrammes, l’influence sur le surréalisme, le tout accompagné d’une projection de diapositives des tableaux des peintres cités et de documents et photos concernant Apollinaire, sa vie, ses amours.

Cette deuxième séance fera le parallèle entre la vie du poète et les poèmes récités durant la pre- mière partie.

Découvrons donc l’homme et le poète et, comme disait N. Gontcharova: «retenons le charme extraordinaire qui émanait de sa personne et surtout son éminent sens poétique».

Les Voyageuses

Musiques du XXe siècle

Pascale Oppliger: flûte Christine Monfort: clarinette Danièle Du Bosch: piano Françoise Walot : comédienne

Trois musiciennes et une comédienne ont décidé d’entraîner leur public dans un tourbillon contemporain, à la découverte d’un voyage à travers la musique de notre siècle.

«Une étoile m’a dit, deux étoiles m’ont dit, connais-tu le pays du rêve?» Charles Trenet donne le ton et d’un coup de baguette magique fait tourner la ronde. Au moyen d’un piano, d’une flûte, d’une clarinette, d’une clarinette basse et de deux accordéons, ces musiciennes, issues du Conservatoire de Liège, ont décidé de faire connaître la musique de leur époque.

Par des séquences musicales, des images, des sons et une poésie du XX· siècle, elles font entendre les influences que les musiques populaires ont pu avoir, en passant notamment dujazz, dont Stravinsky s’est inspiré, à une musique tunisienne traditionnelle, ou encore en ressuscitant les musiques des années 20, en découvrant les musiques hongroises, africaines et en insistant sur les corrélations entre musique et théâtre.

La deuxième partie de cette animation est consacrée aux rapports existant entre la musique et les nouveaux sons. Des sons issus d’une société industrielle et technologique. On entend par exemple comment des compositeurs tels que Varèse et Davies ont intégré les nouvelles sonorités du XX· siècle, leur vitesse et leur mécanique.

La troisième partie enfin permet au public une participation active à l’animation, un choix de composition, un jeu de couleur, un lancement de dés, mais… c’est un secret.

Quintette Richard Rousselet

Les cinq as du jazz

Cinq musiciens que les Jeunesses Musicales ne découvrent plus, car voici des années qu’ils tour- nent pour notre organisation, cinq musiciens parmi les plus connus en Belgique dans le domaine du jazz forment aujourd’hui le Richard Rousselet quintet. Plusieurs parmi eux sont par ailleurs leaders de leur propre groupe, et se rassemblent au sein de ce véritable «Ail Stars» pour présenter le fruit d’un travail collectif élaboré.

Le résultat donne un jazz moderne plein de vigueur, de lyrisme et d’invention, et un répertoire constitué d’un judicieux dosage de morceaux originaux et de standards du jazz.

Richard Rousselet, qui donne son nom au groupe, est trompettiste et participe, dès 1969, avec le guitariste Philip Catherine au Festival de Montreux: en Belgique, il travaille longtemps avec le pianiste/compositeur Marc Moulin et ses divers groupes (Placebo et Sam Suffy). Et à Montreux, en 71, il remporte le prix du meilleur soliste jouant d’un instrument à vent, décerné par la presse internationale. On le retrouve jouant avec des solistes américains de passage en Belgique, mais aussi dans l’Act Big Band de Félix Simtaine. Ce dernier, batteur de renom, fait également partie du Quintette Rousselet; autodidacte, il est professionnel depuis 1969, et s’est produit depuis dans de très nombreux festivals européens, accompagnant des musiciens tels Toots Thielemans, Slide Hampton, Joe Henderson, Pepper Adams…

Au piano, un autre grand nom du jazz belge: Michel Herr, également compositeur et arrangeur pour de petites formations, mais aussi pour divers grands orchestres européens, ainsi que pour la radio, la télévision, le disque. Il est également, depuis 84, le pianiste de Toots Thielemans, qu’il accompagne partout, et a à son actif une vingtaine d’albums de jazz. Le quatrième belge est à la contrebasse, il s’agit de Jean-Louis Rassinfosse, ayant également participé aux meilleures formations de notre pays, avec Philip Catherine, Steve Houben, Charles Loos, Paolo Radoni… sans oublier ses tournées internationales.

L’américain du groupe, c’est John Ruocco, sax ténor, soprano, clarinette et flûte né dans le Connecticut, mais arrivé en Europe en 78 où il se perfectionne en clarinette. Il fait également partie du quintette international de Charles Loos, ainsi que d’Act Big Band.

Voilà donc une brochette de musiciens qui nous promet de très grands moments de jazz!

Dole

New wave

Eric Bussienne : claviers

Pierre Istace: saxo

Michel Biver: guitare

Pierre Baillieux : basse

Marc Ridremont: batterie

Rémy WiUieme : chant

Habiter le fond de la Belgique, dans une région limite entre quatre pays, à Athus, et faire du rock est peut-être une gageure. Mais… au vent les préjugés, le rock n’est ni dangereux, ni malsain dans la région d’Arlon! Le rock ardennais, c’est peut-être Dole, six garçons qui ne débarquent pas vrai- ment puisqu’ils ont déjà sorti trois simples/maxis, sans grand tapage, sans empressement mais consciencieusement et avec persévérance. «Small Town», «Haircut», «Rumroad» et «Speed of love», quatre disques où transparaît une évolution sensible dans la qualité des enregistrements et dans la qualité de la musique.

Ils revendiquent un rock de chez eux, se sentent fort concernés par ce qui se passe dans leur et essaient de faire un maximum pour qu’y bougent les choses.

Pour certains, la musique est affaire de politique ou d’expérimentation, pour d’autres encore elle ne sert qu’à construire leur carrière. En ce qui concerne Dole, c’est affaire d’émotions. Leur inten- tion, c’est de rencontrer des gens autour de ce qui est le plus important pour eux: la musique. Et, peu importe le «message», la pochette, les artifices, c’est la passion et la musique qui les gou- vernent. Et s’ils commencent à goûter au succès, ils n’en restent pas moins fidèles à leur première image: celle d’un groupe qui, avec simplicité mais aussi sans fausse naïveté, veut créer une musi- que énergique et sensible.

Honved (Hongrie)

Spectacle de chants et danses folkloriques

Encore un groupe hongrois, mais bien différent de Muzsikas, du folklore et du traditionnel, mais avec tout le faste des grands groupes nationaux.

Une formation très officielle et professionnelle prête à ressusciter sur nos scènes divers épisodes de l histoire hongroise.

Honved (Ensemble de l’Armée Hongroise) est placé sous la direction artistique de Ferenc ovak, bien connu du public belge puisqu’il a déjà accompagné le groupe folklorique hongrois Bihari Janos dans ses tournées pour les Jeunesses Musicales.

Ce groupe présentera une véritable chorégraphie, un spectacle entier avec trente danseurs, cinq musiciens et une chanteuse qui présenteront la Hongrie profonde, mais aussi les influences hongroises en Transylvanie et dans d’autres pays voisins.

Honved ne néglige pas, à travers ses chants et danses, de traduire la trame dramatique qui sous- tend cette mise en scène et d’exprimer des faits de la vie quotidienne hongroise tant civile que militaire.

C’est donc une représentation riche, historique, divertissante et dynamique qui est présentée là, avec grand renfort de danses et de sauts, en costumes folkloriques et colorés.

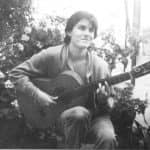

Pedro Peña

Guitare flamenco

Tous les soleils d’Espagne dans sa guitare et la tradition gitane dans le cœur, le jeune Pedro Peiia (à peine 18 ans), né à Séville, nous fera découvrir cette musique aux accents d’Andalousie: le flamenco.

Issu d’une très célèbre famille de joueurs de flamenco (sa grand-mère est Maria «La Perrata» et son oncle Juan «El Lebrijano»), c’est son père, déjà nommé Pedro Pella, qui lui a révélé les secrets et les principes de base de la guitare flamenco.

Malgré sa grande jeunesse, Pedro Peiia n’est pas sans expérience, il a plus d’une fois accompagné en public des chanteurs de premier ordre, a illustré des conférences données à l’Vniversité Menendez Pelayo et a réalisé un programme musical en tant que soliste pour la télévision mexi- caine.

Quant au flamenco plus particulièrement, ses éléments musicaux sont très complexes, on y retrouve des apports assez lointains de cultures successives qui se sont établies dans le sud de l’Espagne: les arabes, les juifs, les gitans, tous de caractère oriental.

Les chants du flamenco sont d’une grande liberté rythmique, certains sont des chants religieux entonnés lors de processions et peuvent même se passer d’accompagnement musical, d’autres s’épanchent librement sur un accompagnement (guitare, castagnettes, claquements de doigts, coups de talons).

Le flamenco reste un art de soliste et, à partir du XXe siècle, a accentué le caractère théâtral de la manifestation. Aujourd’hui on n’imagine plus l’Espagne sans flamenco, cette musique est presque devenue le symbole, le porte-drapeau de la péninsule ibérique.

Muzsikas (Hongrie)

Une tradition vivante

Mihaly Sipos: violon, cithare, chant

Peter Eri : contrebasse, alto-tambour, cornemuse, flûte, chant

Sandor Csoori : cornemuse, vielle, luth, alto, chant

Daniel Hamar: contrebasse, cymbalum, gardon, chant

Marta Sebestyen : flûte champêtre, chant solo

Muzsikas, traduisez du Hongroihongrois : «les musiciens», mais des musiciens bien particuliers: ceux qui jouent des mélodies folkloriques traditionnelles. Ce groupe a vu le jour en 1973, et sa naissance coïncide avec le regain d’intérêt porté aux chansons et danses paysannes hongroises. Ce courant s’est d ailleurs très rapidement propagé dans nos régions sous la forme de groupes folkloriques.

Les cinq membres de Muzsikas jouent et chantent dans le style des anciens orchestres campa- gnards, les places prédominantes étant occupées par le violon et le chanteur qu’encadrent l’alto et la contrebasse.

L’étude «d’exploration» et de «recensement» des groupes de «paysans musiciens» en voie de disparition, entamée actuellement par le groupe pour l’Académie des Sciences de Hongrie leur permet de rester en contact avec l’âme même du folklore hongrois et constitue aussi le point de départ de leurs nouvelles compositions.

Muzsikas, en utilisant des instruments originaux, souligne le caractère authentique des produc- tions traditionnelles des paysans musiciens.

Les mélodies proposées dans cette animation sont produites non seulement par des cordes classi- ques, mais aussi par une cornemuse hongroise, un luth, un cymbalum, une vielle à rondelle et un gardon (percussion qui a la forme d’un violoncelle). Ils permettent tous une musique chaleureuse et diversifiée.

Ce groupe qui a tourné aussi bien en URSS qu’aux Etats-Unis, en Australie et en Europe n’est pas étranger au public belge et lui fait à chaque fois mieux découvrir les secrets d’une Hongrie trop méconnue.

Quatuor à cordes de Sofia (Bulgarie)

Les sanglots longs des violons

Vassil Valtchev : premier violon ikola Kovatchev : deuxième violon

Krassimir Detchev : alto Plamen Velev: violoncelle

Technique – musicalité – culture – rigueur – discipline – travail … pour réussir un quatuor à cor- des, il faut tout cela, et du temps.

Quatre individus, aussi bons soient-ils (et ils doivent être excellents) ne suffisent pas. Le quatuor à cordes doit sonner comme un instrument merveilleux, les quatre instruments doivent se fondre en un son riche, multiple, homogène. Sa couleur, sa richesse sont le fruit d’une longue patience, d’un travail rigoureux. Il faut aussi de 1enthousiasme et du respect pour les œuvres, mais aussi pour les autres membres du groupe. L’individu est au service de la collectivité; chacun doit être brillant sans que cela s’entende trop: tout un art!

Cette ascèse est difficile. On ne peut la pratiquer que sérieusement. Le dilettantisme ne paie pas ici.

A l’Est, au moins, cet art est cultivé. Les quatuors à cordes sont nombreux, et de qualité, en Hongrie, Tchécoslovaquie, Bulgarie.

Tradition, certes, mais aussi exigence et assurance que la musique pour quatuor à cordes est sans doute la plus accomplie, la plus riche.

Le Quatuor à Cordes de SOFIA est un habitué des tournées en Belgique. L’an dernier, il a réalisé dans nos écoles des séances remarquables, sous la houlette de Jean-Pierre Lallemend. En 50 minutes, la musique classique, romantique, impressionniste et moderne, était parcourue splendi- dement, et ses rouages démontés.

Chacun les redemande pour 1987. Voilà qui est fait.

Tran Quang Hai et Bach Yen (Vietnam)

Les sons étranges de l'Asie

De par sa situation géographique, au carrefour des peuples et des civilisations, le Vietnam subit, d’une part, les influences musicales de la Chine, à travers la théorie musicale et la présence des instruments à cordes, et, d’autre part, l’influence de l’Inde, à travers l’enseignement rythmique et l’existence des percussions à membranes.

C’est le duo Tran Quang Hai – Bach Yen qui nous apporte les saveurs musicales du Vietnam. Elle, l'<<hirondelle blanche», originaire du Delta du Mekong au sud de Saigon, considérée comme l’une des plus grandes chanteuses vietnamiennes actuelles, chante d’une voix particulière, couvrant trois octaves et demi. Tran Quang Hai quant à lui, issu d’une famille de musiciens traditionnels depuis cinq générations et fils du célèbre Tran Van Khe, sommité mondiale de la musique d’Asie, est un musicien complet, ancien élève du Conservatoire national de Musique de Saigon et prati- quant une quinzaine d’instruments de musique du Vietnam, de Chine, d’Inde et d’autres pays. Depuis 1968, Tran Quang Hai travaille à Paris aux départements d’ethno-musicologie du Musée de l’Homme et du Musée national des Arts et Traditions Populaires, il profite ainsi de sa présence dans nos pays pour mieux diffuser la culture vietnamienne dans les milieux européens. L’animation présentée a pour but de faire connaître certains aspects de la musique traditionnelle instrumentale et vocale du Vietnam et comprend une courte présentation d’instruments aussi originaux que: le Dan Tranh (cithare à 16 cordes), le Dan Nhi (vielle à 2 cordes) ou encore le Dan Ban (monocorde) et le muông (qui sont de simples cuillères). Cette présentation est suivie de l’in- terprétation de pièces traditionnelles instrumentales et de chants populaires du Nord et du Sud Vietnam.

La chanson réaliste (France)

Sur les pavés la chanson

Il était une fois… un accordéoniste et une comédienne qui se rencontrèrent dans un commissariat parisien vers les années 70 : Antoine et Marie.

Dieu que la vie est cruelle aux musiciens des ruelles.

C’est le début d’une histoire musicale; accordéons sous le bras, ils vont de coin de rue en coin de rue pousser la chansonnette avec, à leur programme, tout un répertoire tiré du folklore parisien. «Mon beau Julot, j’t’ai dans la peau» chante la jeune fille, pauvre et abandonnée. C est la rengaine du malheur, du bonheur qui passe, du marin qui part, des parents qui meurent…

Ce sont aussi les airs joyeux des ginguettes et bals musette d’après-guerre, de la Java Bleue à la rue Saint-Vincent.

Cette chanson réaliste et souvent hyperréaliste est née à peu près à la même époque que le blues dans les bidonvilles de Memphis, aux alentours d’une période qui ne fut la Belle Epoque que pour quelques-uns seulement!

Antoine Denize (joueur d’accordéon, auteur-compositeur mais aussi peintre) et Marie Nimier (chanteuse, comédienne et accordéoniste) ont plus d’un tour dans leur accordéon, cet instrument qui respire, comme dit Antoine.

L’accordéon dont ils jouent tous les deux est un accordéon diatonique, bi sonore, très différent du grand accordéon chromatique parfois plus connu. Ce petit accordéon diatonique était auparavant considéré comme un jouet musical, joué dans les salons par les belles dames de l’aristocratie et

construit de bois précieux. Au début du XX siècle, sa fonction changera totalement, puisqu’il sera introduit dans les milieux parisiens par les auvergnats, qu’il séduira rapidement les classes populaires et accompagnera les rengaines folkloriques, mais aussi les valses et musiques nostalgiques.

Cette animation, outre la présentation de l’accordéon, montrera donc la chanson comme moyen de propagation des informations et des idées nouvelles, comme expression des émotions et senti- ments du monde populaire.

Pandora

Vlaamse menestrelen, un régal !

Sylvia Broeckaert: soprano

Ludwig Van Gijsegem : tenor

Marcel Ketels : instruments à vent

Philippe Malfeyt: instruments à cordes pincées Sophie Watillon : instruments à archet

Trois instrumentistes un chanteur et une cantatrice plongés dans la musique et l’atmosphère du Moyen Age et de la Renaissance. C’est ainsi que se présente cet ensemble venu de Flandre. Tout en respectant la pratique d’exécution de l’époque, ils sont parvenus à rendre cette musique attrayante, vivante et accessible à un public d’aujourd’hui.

Une vaste panoplie, composée aussi bien d’instruments populaires que de copies d’instruments d’époque, garantit une exécution variée et riche en sonorités. Vièle, viole de gambe, luth, cistre, flûte à bec, flûte traversière, cromornes, courtauts, trombone, tympanons, harpe et plusieurs per- cussions, une belle brochette d’instruments originaux qui feront revivre une époque riche tant en événements culturels qu’historiques.

Outre leurs recherches en instrumentation et pratique d’exécution ancienne, les membres de Pandora ont étudié dans différents conservatoires belges, se perfectionnant sans cesse à l’étranger et enrichissent à chaque fois leurs connaissances de cette musique ancienne.

L’ensemble Pandora a obtenu en 1976 et 1979 un Premier Prix au concours international de musi- que ancienne à Saint-Hubert et, en 1981, a été lauréat du concours international pour ensembles dans le cadre de la semaine Musica Antiqua du Festival de Flandre à Bruges. Sansjeu de mot: des vieux de la vieille!